2016年07月01日

地球環境

研究員

飛田 真一

日本最古の歌集「万葉集」の中に、ウナギが登場するのをご存知だろうか?詠み人は三十六歌仙の一人である大伴家持。現代語訳すれば、「石麻呂さん、夏痩せにはウナギがいいらしいですよ。一つ捕って食べたらどうですか」―

どうやら奈良時代から、ウナギは精のつく食べ物として、日本人に親しまれていたらしい。それどころか、東京湾周辺や利根川下流域の約5000年前の縄文時代の貝塚からも、ウナギの骨が多数出土している。スズキやボラ、コチとともに、古代の日本人にとって代表的な食用魚だったようだ。

21世紀になっても、ウナギは日本の食卓には欠かせない存在。「土用の丑」の日(今夏は7月30日)が近づくと、ウナギ専門店だけでなく、デパ地下やスーパーの魚売り場にも蒲焼が所狭しと並ぶ。牛丼チェーンやコンビニまでもが、ウナギのメニューを競い合う。日本の夏の風物詩である。

しかし今、そのウナギが絶滅の危機に直面する。実際に養殖用のニホンウナギの稚魚(シラス)の採捕量は1975年の年間100トン程度から、2013年には20分の1の約5トンまで激減した。

2014年6月、国際自然保護連合(IUCN、本部スイス)は、絶滅の恐れがある野生動物を指定する「レッドリスト」に、ウナギの中で日本人が最も食する「ニホンウナギ」を追加した。

レッドリストに掲載されても、即座に消費や取引が規制されるわけではない。しかし、本当に絶滅してしまったら、二度とニホンウナギは食べられなくなる。

希少資源を守るため、東京大学や水産庁などが生態研究に取り組む。しかし、日本人が5000年間も食べ続けてきたのに、その生態にはまだ解けない謎が残されている。

まず一体、ニホンウナギはどこで産卵しているのか―。その場所探しは1930年代に始まったが、謎はなかなか解けない。1973年、東京大学大気海洋研究所が中心となり、海洋調査船による調査を本格化。ようやく1991年の第5次調査によって、体長10ミリまで成長していたレプトセファルス(シラスより小さな仔魚)約1000匹を、グアム島付近のマリアナ海域で発見した。つまり、日本から2000キロ以上離れた北西太平洋に、産卵場所が存在する可能性が高まったのである。

ところで、調査船での航海は最長50日にも及ぶ。仮説に基づいて目星をつけたポイントに何度も何度も網を投げては、仔魚を探し回る。とはいえ、広大な海原でミリ単位の獲物を捕らえるのは至難の業。東京大学大学院新領域創成科学研究科/大気海洋研究所でウナギ研究を長年続けている、木村伸吾教授は「第5次調査以降、何回船を出しても、期待していた卵が見つからず、本当に辛かった」と振り返る。

苦節15年...。2005年6月、東京大学大気海洋研究所の塚本勝巳教授(当時)や木村教授らは、マリアナ海域の海山付近で「大発見」する。生まれて2日目、目も歯もまだ形成されていないニホンウナギの赤ちゃんを約400匹採取したのである。さらに2009年5月には、ついに受精卵を31個発見した。天然卵の採取は世界初の快挙であり、ニホンウナギの産卵場所が特定できた瞬間だった。

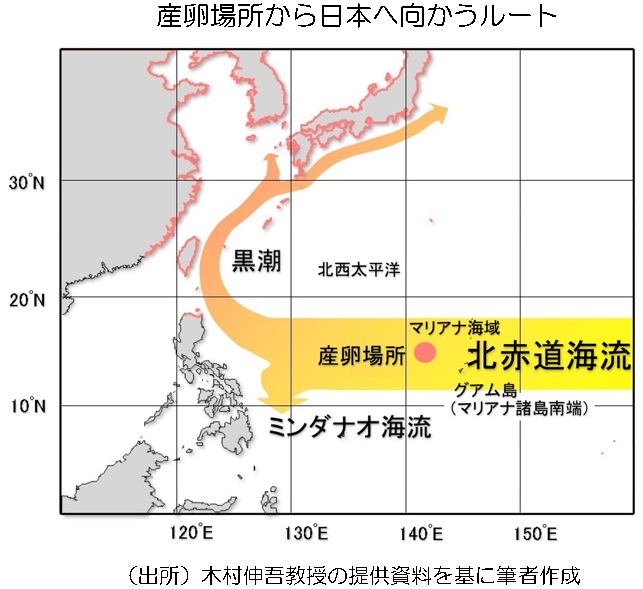

ニホンウナギの赤ちゃんはマリアナ海域で生まれた後、北赤道海流に乗って約5カ月、5000キロにも及ぶ長い旅を始める。この海流はフィリピン東部で、①日本の太平洋側に向かう黒潮②赤道方面に南下するミンダナオ海流―に分岐する。②に乗った仔魚は死滅するため、①に乗れるかどうかが運命の分かれ道になる。

ちなみに、海水温が上昇するエルニーニョ現象が発生すると、②に流れる仔魚の割合が増えるため、日本近海に到達するニホンウナギの仔魚が減ってしまうことが分かっている。

仔魚は黒潮に乗りながらシラスと呼ばれる稚魚に成長していく。旅の途中、いよいよ海から河川を上り始める。しかし、房総半島東端の犬吠埼(千葉県銚子市)付近までに黒潮から降りないと、そこから先は黒潮が日本列島から離れて東へ流れてしまうので死滅するという。

運よく黒潮から降りて河川に到達したシラスは、住み心地の良い「ウナギの寝床」を見つけ、5~10年程度かけて成魚となる。産卵期を迎えると、今度は川を下って海に出る。その後は何も食べない。一路、グアム島付近の産卵場所を目指して泳いでいく。

帰路は海流に乗らないのに、どうしてニホンウナギは産卵場所の正確な位置が分かるのだろうか。木村教授らは次のような仮説を立てている。

①北太平洋には「塩分フロント」と呼ばれる境界線がある。その北側の海水の塩分は濃く、逆に南側では薄くなっている。ニホンウナギの産卵場所はその線上にある。

②産卵場所のマリアナ海域の海山が連なる海域では、地磁気の強さと向きが他の海域と異なる。

③ニホンウナギは①と②を正確に感知し、両者の交差した海域を産卵場所と判断するのでは?

それでは、なぜニホンウナギは近年、急速に減ってしまったのか?原因はいくつかあり、それらが相乗的に影響していると考えられる。一つ目が地球温暖化など地球環境・海洋環境の変化である。二つ目が、ウナギ養殖に用いるシラス(種苗)の採り過ぎや、天然ウナギとして珍重される親ウナギの乱獲である。

さらに、ニホンウナギの「寝床」の環境悪化が深刻になり、個体数の減少に拍車が掛かった。河川では氾濫防止を大義名分にコンクリート護岸工事が進む一方で、ニホンウナギのエサとなるミミズや小エビなどが減った。また、肥料や農薬、生活・工場排水による水質汚染も、「寝床」を住みにくくしてしまった。

木村教授は「治水の観点からは、コンクリート護岸を一概に悪とは決めつけられない。しかし、ウナギを守るためには、護岸の内側に『寝床』に必要な葦(よし)をたくさん植えるなど、生態系に配慮した政策を考える必要がある」と指摘する。

この治水と「ウナギの寝床」の両立は、水産庁の支援の下、全国の自治体で始まっている。昔は石をたくさん入れたカゴを川底に沈めた上で、小エビやサワガニなどを石の間に集め、おびき寄せられたニホンウナギを捕まえていた。この「石倉籠」(いしくらかご)をコンクリート護岸化した現代の河川で復活させ、ニホンウナギのための「寝床」を人為的に増やそうという試みも見られる。

従来、日本ではニホンウナギなどの淡水魚の養殖について、国が指導・規制できる法的根拠がなかった。このため、だれもが養殖業に参入できたのである。高値で売れるニホンウナギの養殖が盛んになり、シラス乱獲の一因と指摘された。

これに対して、政府は2014年、ニホンウナギの資源保護を主な目的とした「内水面漁業振興法」を施行。ウナギを養殖する業者は、国から許可を取らなくてはならない。さらに2015年から、養殖池に入れるシラスの量を前年実績比2割削減する国際合意に基づき、政府は国内全体の上限を21.7トンに設定。その上で、個々の養殖業者に割り当てている。

しかし、規制の導入にあたり、関係者からの抵抗は並々ならぬものがあった。シラス漁の業者が「産卵に向かう親ウナギを獲りすぎるのが問題」と主張したのに対し、天然ウナギ漁の漁師は「シラス乱獲が資源枯渇の原因」と反論。水産庁増殖推進部栽培養殖課の清水孝之課長補佐は「既得権益を守るため、関係者全員がだれかに責任を押しつけ合うような言い争いが続いていた。全く埒(らち)が明かなかった」と当時を振り返る。

しかしながら、日本のウナギ漁に対する国際的な批判が強まると、関係者は次第に危機感を共有するようになった。まず、愛知県の養殖・漁業関係者らが、産卵に向かうために川を下る親ウナギの漁獲自粛や、獲った場合も放流するなどの施策を打ち出した。

それをきっかけに、静岡や鹿児島、宮崎の各県などでもウナギ関係者が追随する。例えば、静岡県浜名湖周辺の自治体と漁業関連団体でつくる協議会では、湖で獲れた親ウナギを浜松市などが漁師から買い取り、放流するという官民連携が始まっている。水産庁の清水氏は「資源管理は行政だけでは不可能。最も大切なのはウナギ産業に関わる人々の熱い気持ちであり、官民一体で包括的な資源管理に取り組んでいきたい」と話す。

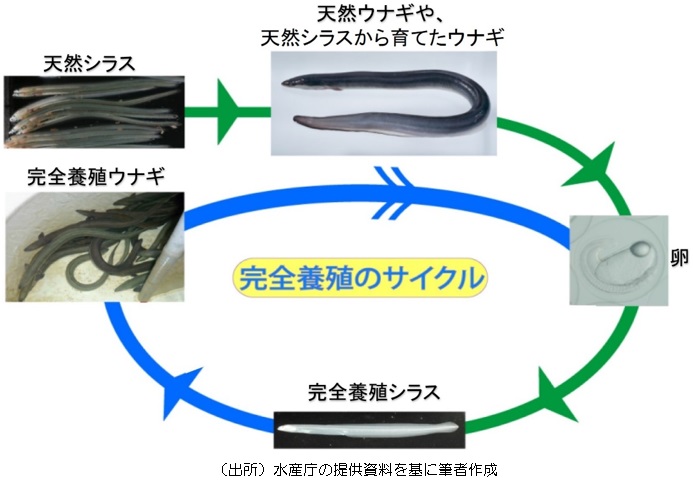

もし、天然のシラスに頼らず、卵から育てる「完全養殖」を実現できれば、ニホンウナギの資源保護は飛躍的に前進するはずだ。

2010年、国立研究開発法人水産研究・教育機構(当時は国立研究開発法人水産総合研究センター)は「ニホンウナギの卵を孵化させて成魚に育て上げ、その成魚から産まれた卵を再び孵化させる」という、完全養殖技術の実験に世界で初めて成功した。

しかし、実験室レベルでは可能でも、量産技術の確立は相当に難しい。同機構は2013年度に容量1トンの大型水槽を導入し、実証実験を開始したが、完全養殖実験での生存率はわずか1.6%にとどまる。加えて、孵化からシラスへ成長するまでの期間は、天然ウナギの約150日に対し、完全養殖ウナギは180~500日程度もかかってしまう。当面はシラス1万匹を生産できる技術を確立することが目標という。

だが、日本国内のウナギ養殖に用いるシラスを完全養殖シラス(人工種苗)に置き換えるには、約1億匹のシラスが必要になる。水産庁増殖推進部研究指導課の藤光智香係長は「生命力の弱いウナギの飼育は非常に難しく、生態にもまだ多くの謎がある。人工種苗の量産化に向けて、水産研究・教育機構を中心に産学官連携で取り組みたい」と言う。

絶滅が危惧される野性動植物の国際取引を規制するワシントン条約―。その締約国会議が今年9月、南アフリカで開催される。ニホンウナギが規制対象になるとの見方もあったが、日本や中国、韓国などが資源保護に向けて条約づくりを進めている点が評価され、とりあえず今回の会議での規制は免れた。

しかし今後、関係国の資源保護は十分でないと欧州などが判断すれば、規制に向けた議論が強まる可能性も排除できない。ウナギの国内供給量のうち、純日本産はその4分の1に過ぎない。だから将来、輸入に頼る4分の3が消えると、ウナギ産業は壊滅しかねない。脂ののった香ばしい蒲焼の匂いも伝説になってしまう。そんな日が来ないよう、河川の美化など一人ひとりができることを考えていきたい。

飛田 真一

※本記事・写真の無断複製・転載・引用を禁じます。

※本サイトに掲載された論文・コラムなどの記事の内容や意見は執筆者個人の見解であり、当研究所または(株)リコーの見解を示すものではありません。

※ご意見やご提案は、お問い合わせフォームからお願いいたします。