2016年01月01日

地球環境

研究員

飛田 真一

和歌山県特産の紀州備長炭(きしゅうびんちょうたん)は、主に鰻や焼き鳥の高級店で使われている。「表面はカリッ、だけど中はふっくら」という独特の食感をもたらすからだ。300年以上にわたり、日本人を魅了してきたこの炭の故郷を訪ねて歩いた。

江戸時代中期、紀州田辺藩の炭問屋であった備中屋長左衛門がウバメガシで作った木炭に「備長炭」と名づけたのが始まり。今、紀州備長炭は一箱(3kg)約5000円で販売されており、一般的なバーベキュー用木炭の十倍もする。なぜこんなに高いのか?どういう方法で作っているのか?

こうした疑問を解くため、紀州備長炭の伝統的な製法を守り続け、田辺市木炭生産者組合の組合長を務める北山増男さんに取材した。キャリア26年の北山さんは息子と二人三脚で、紀州備長炭を毎日作り続ける。国内では数少ない「製炭士」のベテランである。

北山さん流の紀州備長炭の製法を紹介する。まず、まとまった量のウバメガシを手に入れる必要がある。このカシの一種は葉の形が馬の目(ウバメ)に似ており、炭素の含まれる割合が高いため、よく燃えるという特徴がある。次に、ウバメガシを窯の中に縦にぎっしり並べる。そして、火を焚き、そのまま10日程度かけて蒸し焼きにする。

北山さんは煙の色と匂いで出来上がりを見極めた上で、窯口を慎重に少しずつ開けながら空気を送り込む。その結果、窯内部の温度は600℃程度から1000℃以上に上昇する。この時、急いで温度を上昇させてしまうと、紀州備長炭が割れてしまう。この「ねらし」と呼ばれる精錬作業は根気が求められ、徹夜になることもしばしばという。最後に窯から引き出し、土と灰を混ぜた「素灰(すばい)」をかけて消火する。

20~30年もかけて太陽エネルギーをたっぷり蓄えたウバメガシの原木は、蒸し焼き中に体積で4分の1、重さでは10分の1まで縮んでいる。ぎゅっと密度が高くなるため、「鉄より硬い炭」となる。長年の経験に裏打ちされた匠(たくみ)の技のほか、手間も掛かるから、どうしても紀州備長炭は割高になってしまう。

家庭で使う都市ガス(メタン)は炭素が75%を占めるほか、水素も25%含まれている。だから、魚や肉を焼く時、水素が空気中の酸素と化合し、水蒸気を生成してしまう。これが食材の表面に付着するため、「カリッ」とした歯ごたえを出すことは難しい。一方、紀州備長炭は95%程度が炭素であり、水素はほとんど含まれない。このため、燃焼しても水蒸気を出さず、食材に「カリッ」とした歯ごたえをもたらす。また、紀州備長炭は都市ガスに比べて赤外線の放出量が圧倒的に多い。このため、食材の表面だけでなく内部も高温で熱するため、「ふっくら」とした味覚が生まれる。

「同じ炭を二度と作ることができない」―。紀州備長炭づくりの魅力と困難は、北山さんのこの一言に凝縮されていた。つまり、原木の状態は一本一本違うし、気温や湿度の微妙な変化も炭の出来上がりに影響を及ぼす。このため、百%満足できる炭はなかなか作れないという。「完璧な紀州備長炭」を目指し、北山さん親子はきょうも山に入り、ウバメガシを切り出す。

その現場に入ってみた。根こそぎ切り出すほうが作業は楽だと思うが、北山さんはあえて手間をかけて新芽や細い木を残していた。「ご先祖様もそうやって山を遺してくれた。私も未来に向けて...」-。こうして新芽を残しておけば、20年後に立派な成木になるという。

この伝統産業を所管する田辺市役所の山村林業課主査の杉谷羊一さんによると、かつては人手でウバメガシを運び出していたが、最近は"モノレール"ができたため、作業負担はいくらか軽減されたという。ただし、急斜面で切り出し、それを"モノレール"まで運ぶ仕事は依然、重労働に変わりない。杉谷さんは「私では体が持ちません」と苦笑する。

山を守るため、北山さんは細心の注意を払い、手間をかけて新芽を残すよう努めている。ところが、その努力が水の泡になる"事件"が多発していた。シカが山奥から頻繁に下りて来て、新芽を食い荒らしてしまうのだ。何度も新芽を食べられると、生命力の強いウバメガシも、さすがに芽を出さなくなるという。

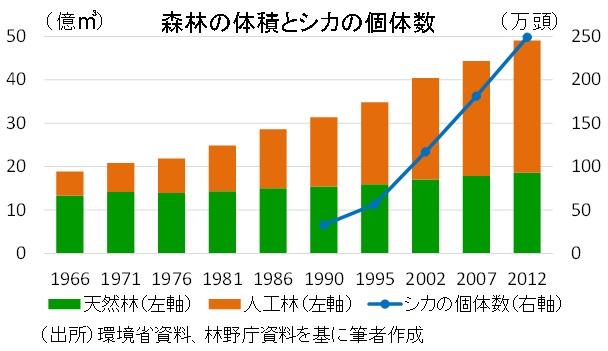

ただし、シカにも事情があるようだ。北山さんによると、①安価な輸入木材の急増を背景に、スギやヒノキの苗木を植えた人工林が放置される②成木となったスギやヒノキが伐採されず、人工林が全体を覆う③日光が木の根元に届かず、シカの食する草や低木が生えなくなる④シカが里山まで下り、ウバメガシの新芽を食い荒らす―。また、天敵だったニホンオオカミの絶滅や、厳しい狩猟規制がシカの個体数増加に拍車を掛けている。森が変質してシカが暴れるのも、元をたどれば人間のエゴなのかもしれない。杉谷さんは「いったん自然に人が手を入れたら、元の森には戻らない。もし手を入れるなら、未来に向けて維持管理していかなくてはならない」と指摘する。

紀州備長炭には、もう一つ難題がある。後継者がなかなか見つからないのである。このため、田辺市は「製炭士」の下で未経験者でも製炭技術を習得できる「紀州備長炭伝習館」を建設。部屋を無償貸与するほか、窯の構築費用に対する補助金なども支給している。最近は県外から若者がやって来て後継者を志すなど、明るい兆しも見られるが、決して予断は許されない状況だ。杉谷さんは「役所としては、紀州備長炭をはじめ地域産業と、森林資源の両方が持続可能な仕組みを考えていかなければならない」と話す。

田辺市に限らず、森林資源の保護は日本にとって喫緊の課題である。日本は国土の3分の2を森林が占めるが、実はその6割が人工林なのである。ところが、安価な輸入材が流入しているため、放置される人工林が増えてしまう。

だから、国産材の需要拡大が必要になる。木炭についていえば、燃料用以外への利用拡大が期待される。木炭には数え切れないほどの微細な穴があり、その表面積の合計は1グラム当たりテニスコート1面分にも及ぶ。これが水分や物質を吸着する強力な機能をもたらし、既に住宅床下の湿度調整や室内の消臭、有害化学物質の吸着などで活躍している。また、土壌中に木炭を埋めれば、この微細な穴が微生物の「家」になり、土壌改良に役立つ。

このほか、間伐材を有効活用するバイオマス発電や、プールへの温水供給など、国産材は大きな可能性を秘めている。「未来に遺す」という気概を一人ひとりが持たない限り、日本の森林の劣化には歯止めは掛からないだろう。

(写真) 筆者 PENTAX K-50 使用

飛田 真一

※本記事・写真の無断複製・転載・引用を禁じます。

※本サイトに掲載された論文・コラムなどの記事の内容や意見は執筆者個人の見解であり、当研究所または(株)リコーの見解を示すものではありません。

※ご意見やご提案は、お問い合わせフォームからお願いいたします。