2014年07月01日

地球環境

研究員

飛田 真一

日本列島には、およそ6800トンもの「金」が眠り続けている(独立行政法人の物質・材料研究機構による推計)。これは世界の現有埋蔵量4万2000トンの約16%に当たり、第1位の南アフリカを上回る規模。ただし、わが国の場合、その大半が携帯電話や自動車の部品に使われたり、残念ながら廃棄物の処分場に捨てられたりしている。

6800トンの金の体積は352立方メートルになり、小学校の25メートルプール1杯分。また、1グラム=4500円で換算すると時価30兆円になり、日本の所得税と法人税の合計約25兆円(2014年度当初予算ベース)を上回る。

古今東西、金はだれもが欲しがる金属。なぜなら埋蔵量が少ない上に、ピカピカの輝きが人間を虜(とりこ)にしてきたからだ。そればかりか、化学的に極めて安定しているため、自然界では滅多に腐食しない。だから、古代から通貨としても盛んに利用されてきた。

金は通貨としての主役の座を紙幣に譲ったものの、半世紀ほど前から「ハイテク部品」の材料として再び脚光を浴びはじめた。「産業のコメ」となった半導体の微細化が急速に進み、髪の毛より細い配線が不可欠になると、細長く伸ばすことが可能な金が着目されたからだ。1グラムの金を、3000メートルの針金に加工することができるという。

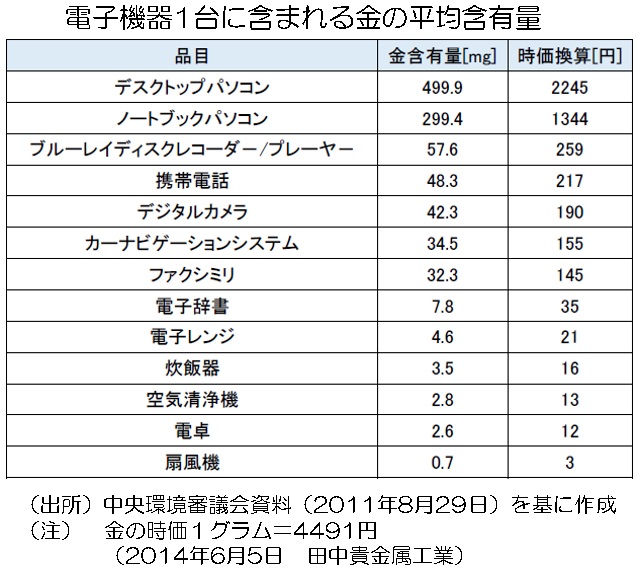

例えば、携帯電話の基板には多数の半導体が組み込まれているほか、導電性と耐腐食性が要求される電池パックなどの端子部にも金が活用されている。一般的な携帯電話(140グラム)には金がおよそ48ミリグラム程度含まれている。

このように、われわれが意識していなくても、金はほとんどの電子機器に使われている。しかしそれには寿命がある。役目を終えた金は一体、どこへ行ってしまうのだろうか。

廃棄された電子機器から高価な金が回収できれば、それに越したことはない。実際、携帯電話の場合、次のような手順で回収が可能になる。①多数の電子部品が貼り付けられた基板を高温で溶融・酸化させ、鉄や硫黄などを取り除く②基板は「マット」と呼ばれる中間生産物になり、これをさらに高温で溶融・酸化させ、金を含む粗銅をつくる③粗銅を特殊な液に溶かし、電気分解によって金だけを分離・回収する。

しかしながら現実には、携帯電話をはじめ大量の電子機器は分別されずに、廃棄物処理施設へ持ち込まれている。このため、上記のような金の回収は相当に困難である。ただし、処理施設に運ばれてきた金属類のうち、電磁力や電磁誘導によって鉄とアルミはほとんど回収可能である。

今回、捨てられた金の行方を追跡するため、東京湾に臨む東京都廃棄物埋立処分場(江東区青海三丁目地先)を取材した。そこには、都内の各家庭から集められた「燃えないごみ」を満載した収集車が、199ヘクタール(東京ドーム43個分)の広大な処分場に集まっていた。

まず、家庭から集められた「燃えないごみ」はビニール袋詰めのまま、巨大なコンベアーに載せられる。その後、回転式破砕機によってスクラップされる。さらに、鉄とアルミニウムがそれぞれ回収された上で、残りがダンプカーに積み込まれる。ダンプカーは残りのごみを処分場に下ろし、その上でブルドーザーが作業を行い、埋め立て作業は完了する。

東京都廃棄物埋立処分場(江東区青海三丁目地先)(撮影)筆者

都は大量に排出されるごみを東京湾に埋め立ててきた。すでに、5つの処分場が一杯になり、その一つが「都立夢の島公園」である。

今回取材した処分場もあと50年で一杯になってしまうという。管理事務所の広報担当者は次のように話す。「様々な種類が混ざった廃棄物を完全に分別することは困難。また、東京港内に新たな処分場を造るスペースはもう無い。この処分場を長持ちさせるためには、ごみの再資源化が重要であり、ごみを捨てる時点での分別が重要になる」―

実は、ごみの埋め立て処分に関しては、自治体の中で都は恵まれた存在である。2013年版環境白書によると、全国平均では処分場はあと19.4年で一杯になってしまう。

燃えないごみの代表格であるプラスチック。一般社団法人プラスチック循環利用協会によると、分別されずに埋め立て処分されるプラスチックは年間89万トン(ジャンボジェット約4900機相当)に上る。

単純に考えると、プラスチックを燃やして体積を減らしてしまえばよい。しかし焼却すれば、地球温暖化の原因とされるCO2排出量が純増するというジレンマに陥る。これは、プラスチックが主に石油由来の原料から作られるためだ。

もし、プラスチックが植物由来のバイオマスプラスチックであれば、話は変わってくる。なぜなら、植物を燃やして発生するCO2は、植物の光合成によって吸収される。この場合、畑で植物を栽培、収穫してプラスチックを作り、収穫後に再び栽培、収穫・・・という循環になる。植物の数が一定だとすると、地球規模で見ればCO2が増えない「カーボンニュートラル」である。

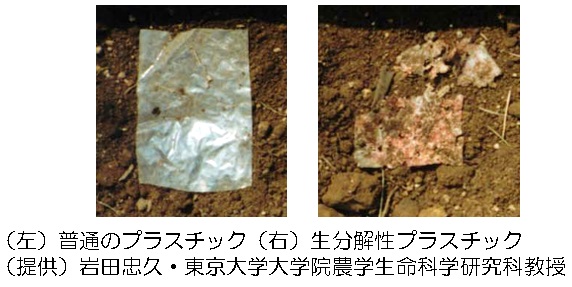

このカーボンニュートラルのバイオマスプラスチックに、土に埋めた後で完全生分解される機能を加えた「生分解性バイオマスプラスチック」がある。これならば埋め立て処分されても、土中で体積が減るから、新たにスペースが生じる。すなわち、最終処分場の寿命を延ばすことができるのだ。

ただし、生分解性バイオマスプラスチックには脆(もろ)いという弱点があったが、岩田忠久・東京大学大学院農学生命科学研究科教授は高強度繊維化に世界で初めて成功した。その結果、今では「自然に分解する釣り糸」も商品化されている。ただし、通常のプラスチックに比べて三倍ぐらい高い。

今後の展望について、岩田教授は次のように話す。「バイオマスプラスチックは、石油由来のプラスチックと異なる分子構造を持つ。このため、新しい特徴を備えた素材や、従来の性能を超える素材が発見される可能性がある。今までにない機能を持つプラスチックを開発し、人々の生活に新たな価値を提供したい」―

バイオマスプラスチックの研究開発が進んでいけば、日本列島に眠る「埋蔵金」をずっと掘り出しやすくなり、金のリサイクルも普及するだろう。

飛田 真一

※本記事・写真の無断複製・転載・引用を禁じます。

※本サイトに掲載された論文・コラムなどの記事の内容や意見は執筆者個人の見解であり、当研究所または(株)リコーの見解を示すものではありません。

※ご意見やご提案は、お問い合わせフォームからお願いいたします。